瑞典:馬爾默市的"二次城鎮化"

位于瑞典南部港口的馬爾默市是北歐實現工業化與城鎮化最早的地區之一。自上世紀90年代初以來,這座瑞典第三大城市啟動“二次城鎮化”進程,即通過科學統籌的城市規劃與建設,擺脫對造船業等傳統重工業的依賴,逐步實現以高科技、低能耗產業為龍頭的可持續發展。其重點建設的“西港區”已成為當今歐洲綠色城鎮化的典范。

馬爾默市市長肯特·安德松(K ent A ndersson)接受記者采訪時表示,新型城鎮化建設需要以清晰穩定的宏觀目標為導向,綜合考慮資源、人口等客觀條件,統籌經濟、環境等發展要求,科學制定具有大局觀的長期戰略。

城鎮化模式要適應經濟轉型

馬爾默位于連接波羅的海與北大西洋的厄勒海峽東岸,與丹麥首都哥本哈根隔海相望,數百年來都是歐洲地區的重要港口。作為當地經濟支柱,造船工業一度成為馬爾默的標志性符號。

上世紀90年代初,隨著冷戰結束,大量造船企業向勞動力與原材料廉價的東歐遷移。馬爾默經濟失去發動機,城市污染嚴重,政府瀕臨破產,城市發展呈現倒退跡象。

安德松說,這種困境迫使馬爾默政府調整城鎮化模式,確定以經濟、社會、環境可持續協調發展為宏觀目標,制定與之相匹配的城市發展規劃,使經濟龍頭實現由傳統重工業向綠色高科技行業的轉變。

安德松強調,作為一座城市的發展戰略,其宏觀目標必須保持長期穩定,不能因執政官員的更迭而發生變化。在馬爾默,盡管四年一次的地方選舉會導致執政黨易位,但無論哪一黨派上臺,可持續發展的目標從未改變。

安德松表示,馬爾默市議會下屬的各個委員會負責調研并制定經濟、環保、文化、教育等不同領域的發展計劃,并匯總到市議會討論。市級決策層必須統籌所有領域的發展意見,從大局角度考慮如何實現經濟、社會和環境的協調發展,最終制定出城市發展的整體規劃。

“在制訂規劃過程中,政府需要廣泛聽取各方意見,通過會議討論等形式讓普通民眾參與到決策過程中。另外,瑞典地方政府具有較高的自治權,只要其發展目標與中央政府保持一致,市政府通常在政策操作過程中享有充分的靈活度”。

提高土地利用率化解城市空間不足

馬爾默所在的斯科訥省是歐洲土壤最肥沃的地區之一,也是瑞典農業的重要產區。斯科訥省政府曾指出,該省三大城市馬爾默、隆德與赫爾辛堡均面臨“土地城市化”的難題,即城市擴張與耕地保護之間的矛盾。

安德松表示,馬爾默是一個面積小、人口密度大的城市,有限的土地資源是影響該市發展規劃的重要因素之一。

他強調,馬爾默的城市發展不能以犧牲周邊優質耕地為代價。因此,馬爾默主要依靠提高城市土地利用率的方法化解城市發展空間不足的問題,包括修建更多高層建筑,以及建設地下隧道、軌道運輸等更加發達、便捷的城市交通系統。

安德松指出,馬爾默與瑞典著名的大學城隆德僅相距20公里,與丹麥哥本哈根通過厄勒海峽大橋連接,相距不到50公里。在這片被稱作“厄勒海峽地區”的大范圍內,包含著歐洲頂級的教育機構、便捷的航運設施、頻繁的人員流動等資源,各個城市優勢互補,彼此提供需求與市場,這種地理上的優勢幫助馬爾默實現與區域內多座城市的共同發展。

安德松強調,馬爾默在城市發展規劃中必須考慮到與周邊城市的聯動性,特別是在交通方面。2000年,總長16公里的厄勒海峽大橋與海底隧道開通,將馬爾默與哥本哈根通過陸路方式連接在一起。除了汽車24小時通行外,目前往返馬爾默與哥本哈根的火車晝夜運營,高峰時段每10分鐘一班,夜間每小時一班,行程大約30分鐘。

安德松介紹說,自海峽大橋與隧道開通以來,已有大約1萬名丹麥人搬到馬爾默居住。

舊城改造首先要征集民意

馬爾默的西港區曾經是瑞典最重要的造船基地,這里的造船廠最多時雇傭了7500多名工人,是重工業時代繁華的象征。造船業衰退后,這里只剩下荒廢的工廠和倉庫,成為城市發展的死角。

從2001年起,馬爾默政府開始依照新的城市規劃,著手對這片老工業區進行徹底改造。這一項目名為“住宅01”,其規劃目標是將西港區建設為包含住宅、商業、教育功能,完全依靠可再生資源,實現可持續發展的綠色示范區。

目前,西港區的改造已基本完成,船塢工廠已被充滿藝術氣息的寫字樓與公寓樓取代。據安德松介紹,這片地區已有8000多人遷入居住,240多家企業進駐辦公,馬爾默大學也在這里建立起來。預計未來 將 有 超 過1 .5萬人居住在這片綠色新區。

安德松表示,西港區的改造是城鎮功能、城市形象和土地利用模式的巨大轉變。從經濟發展上看,西港區從高能耗重工業基地轉變為由高科技產業帶動,依靠可再生能源的復合經濟區;從社會效應上看,西港區代表著的馬爾默城市形象由灰色轉為綠色,區內著名建筑“旋轉大樓”已成為馬爾默地標和名片;從土地開發上看,這里由工業區變為集住宅、辦公和教育為一體的多功能新區,高層建筑取代平面工廠,人口密度不斷增長,住房需求得以解決,這些都意味著土地利用率實現了大幅度提升。

安德松指出,西港區的改造不是在短時間內完成的。馬爾默政府從上世紀90年代初就開始思考如何實現其轉型,并廣泛征集民意,從最初的項目策劃到如今已耗時20多年。

安德松強調,在西港區的改造過程中,政府與開發商共同商議規劃方案十分重要,包括如何統籌建筑風格、社區環境、交通線路、能源供給以及污物處理等問題。

他補充說,馬爾默政府在這一項目中吸取的教訓是,政府同開發商的溝通應越早越好,而不是到項目開發中期才開始討論。

保持開放心態融合外來人口

近20年來,馬爾默的“二次城鎮化”也伴隨著外來人口不斷增長。據安德松介紹,50年前外來人口在馬爾默的比例僅為5%,如今已超過三分之一。如何幫助移民融入當地社會成為馬爾默政府面臨的一大挑戰。

安德松說,融合移民的主要困難包括語言溝通以及學歷認證障礙。近年來,馬爾默不斷通過開設語言培訓課程、在學校提供多語種教育等方法,力圖打破語言造成的文化壁壘;另一方面,馬爾默政府正著手建立一套國際學歷與工作經歷認證標準,以幫助外來人員依靠在其他地區的教育或工作背景找到工作。

安德松承認,馬爾默與哥本哈根之間便捷的交通促進了人員流動與經濟發展,是外來人口不斷增多的一個重要原因,但同時,這也對社會治安與人員控制造成不便。

2011年末,馬爾默十天內連續發生三起槍案,在瑞典引起強烈關注。有瑞典媒體報道稱,一些主要由外來人員組成的馬爾默“黑幫”在犯案后依靠便捷的交通迅速逃往哥本哈根,令瑞典警方難以追捕。

安德松表示,打擊此類犯罪行為需要馬爾默與哥本哈根警方聯手合作,包括建立更加快捷與透明的信息互換體系。另外,據記者觀察,瑞典海關在厄勒海峽大橋等主要邊境入口均部署專人對從哥本哈根進入馬爾默的人員或車輛進行檢查,主要目的是防止毒品和槍支流入瑞典。

安德松認為,盡管外來人口帶來些許問題,但從長遠來看,他們對馬爾默發展的貢獻遠大于這些問題。首先,受益于外來人口大部分為年輕人,馬爾默的人口結構發生了較大變化,青壯年勞動力相對充足,社會老齡化問題得以緩解。其次,當地企業有機會雇傭來自世界各地的勞動力,他們的母語優勢為企業與世界各地市場的溝通提供了無障礙通道,進而推動了企業的國際化進程。

安德松最后強調,馬爾默在“二次城鎮化”過程中既遇到了土地資源不足、外來人口融合等問題,也迎來了勞動力充足、舊城換新貌等機遇。未來,馬爾默將繼續保持開放,積極應對挑戰,把握機遇,努力實現城市可持續協調發展的最終目標。

編輯:daiy

相關閱讀

瑞典北海岸多功能停車場設計

Henning Larsen Architects事務所在瑞典北海岸Pitea新建了一個停車場,該建筑設計緊密,錯列有致,立面上的設計也與周圍的環境達成一致。在材料的選擇上設計師通過木頭的使用營造出舒適溫馨的氛圍。停車場不僅發揮其主要功能也成為周圍居民的聚集點。【詳細】

瑞典St Johannesplan和Konsthall廣場設計

馬爾默中央區的三角區域之前是一個安靜的地方,與繁忙的主道分離開。但是由于新的城市隧道站,它成為該區域3.7萬通勤者的集合點。如今,它成為該城市最活躍的空間之一。【詳細】

瑞典斯德哥爾摩未來的退休之家住宅設計

White事務所以各自不同的需求、興趣和能力為未來的老年人設計了這個方案,建造一個可持續性的建筑,改善室內外的環境激勵居民參與有意義的活動。【詳細】

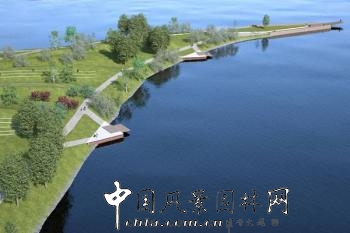

瑞典卡爾斯塔德Sandgrund公園景觀設計

中國風景園林網訊 瑞典卡爾斯塔德的sandgrund公園坐落在克拉爾河域的大沙半島,原本人跡罕至的半島經過Thorbj?rn Andersson事務所的精心設計,如今轉變成迷人的市中心公園,并榮獲瑞典建筑協會頒發的2010年最佳公園設計獎。【詳細】